THine Value ミリ波通信でHDMIを無線伝送化、無線給電にも対応して「完全コネクタレス」を実現

2024.12.05

- 記事

- ソリューション

映像インターフェースと言えば、HDMIやDisplayPortが代表的な存在である。これらのコネクタを自らの手で差し込んで、パソコンとディスプレイを接続した経験がある方はかなり多いだろう。それが自宅のパソコンであれば、一度差し込んでしまえばその後は「そのまま」というケースが多いはずだ。

しかし用途によっては、この接続作業を何回も繰り返さなければならないことがある。例えば、工場の生産ラインにおけるディスプレイ搭載機器の検査である。製造ラインを流れてくるディスプレイ搭載機器に映像インターフェースのコネクタを差し込み、検査が終わればコネクタを外して次の機器につなぐ。この作業を1日に何度も繰り返さなければならない。もちろん、こうした作業自体も大変だが、頻繁に抜き差しすることでコネクタが破損してしまう危険性が高まる。

さらに自動車のディスプレイ(オプション機器)も、映像インターフェースを何度も繰り返して接続する用途の1つに挙げられる。子どもがスマートフォンや携帯型ゲーム機などを、HDMIなどの映像インターフェースで接続するケースが少なくないはずだ。そのとき映像インターフェース用コネクタが露出されていれば、そこに誤って水やジュースをこぼしてしまい接続不良に至ることもあるだろう。

しかし用途によっては、この接続作業を何回も繰り返さなければならないことがある。例えば、工場の生産ラインにおけるディスプレイ搭載機器の検査である。製造ラインを流れてくるディスプレイ搭載機器に映像インターフェースのコネクタを差し込み、検査が終わればコネクタを外して次の機器につなぐ。この作業を1日に何度も繰り返さなければならない。もちろん、こうした作業自体も大変だが、頻繁に抜き差しすることでコネクタが破損してしまう危険性が高まる。

さらに自動車のディスプレイ(オプション機器)も、映像インターフェースを何度も繰り返して接続する用途の1つに挙げられる。子どもがスマートフォンや携帯型ゲーム機などを、HDMIなどの映像インターフェースで接続するケースが少なくないはずだ。そのとき映像インターフェース用コネクタが露出されていれば、そこに誤って水やジュースをこぼしてしまい接続不良に至ることもあるだろう。

ミリ波でHDMI信号を伝送

こうした問題を解決することを主目的に、当社はパソコンとディスプレイを接続する映像インターフェースを無線伝送化する装置「コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタ」を開発した(図1)。映像インターフェースの無線伝送化は、60GHz帯のミリ波通信で実現した。

開発した装置は、送信ユニット(Tx unit)と受信ユニット(Rx unit)で構成されている(図2)。映像インターフェースはHDMIに対応しており、送信ユニットの入力と受信ユニットの出力はいずれもHDMIである。

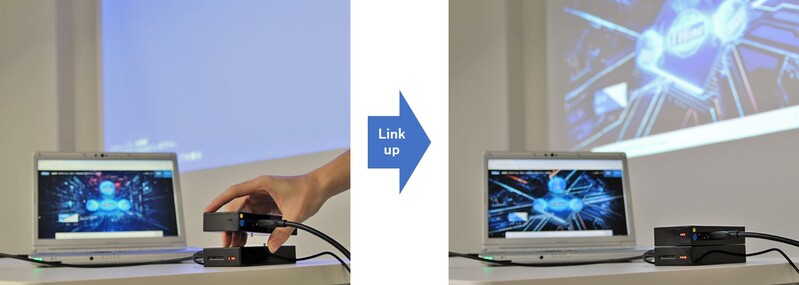

使い方は至って簡単だ。それぞれのユニットに突起と、それを収める穴を設けてあり、2つの突起をはめ合わせるように両ユニットを重ねるだけで送信ユニットと受信ユニットの位置合わせが完了し、映像信号の無線伝送が始まる(図3)。物理的にコネクタを差し込む作業はもちろん不要である。

しかも、コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタには無線給電(WPT:Wireless Power Transfer)機能を搭載しており、受信ユニットに対して電力を供給できる。前述のように、2つの突起をはめ合わせるよう重ねれば、まずは無線給電が始まり、その後に映像インターフェースの無線伝送が可能になる。つまり受信ユニット側に電源コネクタを接続する必要がない。

従って、コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタを活用すれば、ユーザは大きく2つのメリットが得られる。1つは、コネクタの挿抜作業のスループットを改善できることである。映像インターフェースのコネクタを抜き差しする作業に費やす時間は、非常に長いわけではない。しかし、その回数が多ければ、その合計時間は無視できない長さになる。その時間を省ければ、作業効率を大幅に高められる。冒頭で触れたディスプレイ搭載機器の検査工程などに適用すれば、非常に大きな効果を挙げられるだろう。

もう1つは、コネクタの損耗を防げることである。当然のことだが、映像インターフェースを無線伝送化すれば物理的に接続するコネクタは不要になる。このためコネクタの物理的な損耗を防げる。

このほか、送信ユニットと受信ユニットの間を電気的に絶縁できるというメリットも得られる。映像インターフェースを適用する用途によっては、高い安全性を確保するために映像信号の送信側と受信側を電気的に絶縁することが求められる。今回開発した装置を使えば、この要求に応えられるようになる。

図1 映像インターフェースを無線伝送化する「コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタ」

開発した装置は、送信ユニット(Tx unit)と受信ユニット(Rx unit)で構成されている(図2)。映像インターフェースはHDMIに対応しており、送信ユニットの入力と受信ユニットの出力はいずれもHDMIである。

図2 コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタの送信ユニットと受信ユニット

使い方は至って簡単だ。それぞれのユニットに突起と、それを収める穴を設けてあり、2つの突起をはめ合わせるように両ユニットを重ねるだけで送信ユニットと受信ユニットの位置合わせが完了し、映像信号の無線伝送が始まる(図3)。物理的にコネクタを差し込む作業はもちろん不要である。

図3 簡単に位置合わせできる

しかも、コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタには無線給電(WPT:Wireless Power Transfer)機能を搭載しており、受信ユニットに対して電力を供給できる。前述のように、2つの突起をはめ合わせるよう重ねれば、まずは無線給電が始まり、その後に映像インターフェースの無線伝送が可能になる。つまり受信ユニット側に電源コネクタを接続する必要がない。

従って、コンタクトレス・ディスプレイ・アダプタを活用すれば、ユーザは大きく2つのメリットが得られる。1つは、コネクタの挿抜作業のスループットを改善できることである。映像インターフェースのコネクタを抜き差しする作業に費やす時間は、非常に長いわけではない。しかし、その回数が多ければ、その合計時間は無視できない長さになる。その時間を省ければ、作業効率を大幅に高められる。冒頭で触れたディスプレイ搭載機器の検査工程などに適用すれば、非常に大きな効果を挙げられるだろう。

もう1つは、コネクタの損耗を防げることである。当然のことだが、映像インターフェースを無線伝送化すれば物理的に接続するコネクタは不要になる。このためコネクタの物理的な損耗を防げる。

このほか、送信ユニットと受信ユニットの間を電気的に絶縁できるというメリットも得られる。映像インターフェースを適用する用途によっては、高い安全性を確保するために映像信号の送信側と受信側を電気的に絶縁することが求められる。今回開発した装置を使えば、この要求に応えられるようになる。

無線化が容易なインターフェースを採用

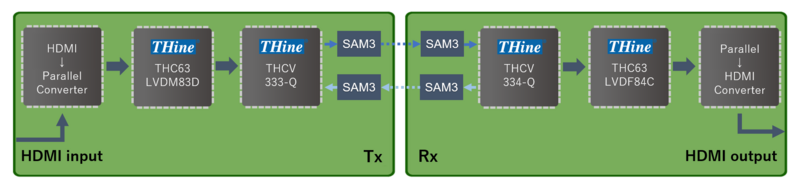

今回開発したコンタクトレス・ディスプレイ・アダプタでは、「V-by-One HS II」と呼ぶ当社独自の映像インターフェース仕様に対応したSerDesチップセット「THCV333-Q/THCV334-Q」を採用した。なぜV-by-One HS II対応のチップセットを選んだのか。その理由を説明する前に、無線伝送システム全体の映像信号の流れを説明しておこう(図4)。

まず送信ユニットでは、パソコンから出力した映像信号(HDMI信号)をコンバータにおいてパラレル信号に、そして「THC63LVDM83D」においてLVDS信号に変換する。その後、シリアライザIC「THCV333-Q」でV-by-One HS II信号に変換してから、ミリ波通信モジュール「SAM3」を介して受信ユニットへと無線伝送する。

一方、受信ユニットでは送信ユニットとまったく逆の順番で映像信号(HDMI信号)に戻してディスプレイへと入力する。具体的には、ミリ波信号を受け取ったSAM3からV-by-One HS II信号を取り出し、デシリアライザIC「THCV334-Q」でLVDS信号に変換し、「THC63LVDF84C」においてパラレル信号に変えて、最後にコンバータで映像信号(HDMI信号)に戻す。

V-by-One HS IIの最大のメリットはその伝送方式にある。具体的に説明しよう。V-by-One HS IIではフォワードチャネル(送信回路から受回路へ)とバックチャネル(受信回路から送信回路へ)が用意されている。フォワードチャネルでは、映像信号とそれにパケットとして埋め込んだ制御信号を、一方でバックチャネルでは制御信号だけを送る。THCV333-QとTHCV334-Qでは、これら2つの信号を重畳して双方向/少配線で送ることと、分離して単方向/別配線で送ることのいずれかをレジスタ設定で選択できる。容易に単方向通信に設定できるため、無線伝送(光伝送)に適しているわけだ。実際に、今回のコンタクトレス・ディスプレイ・アダプタでは、ミリ波通信モジュールのSAM3を4個用意し、フォワードチャネルとバックチャネルをそれぞれ2個ずつ使って構成した。

ちなみに当社の既存技術は、映像信号には「V-by-One HS」を基盤にしたメインリンクを使用し、制御信号にはメインリンクとは別のサブリンクを使用するという2つの伝送チャネルで構成されていた。このうちメインリンクは単方向通信だが、サブリンクは双方向通信であるため、無線伝送(光伝送)に適していなかった。つまり今回は、V-by-One HS IIを採用したTHCV333-Q/THCV334-Qを採用することで、HDMIの無線伝送化を比較的容易に実現することを可能にした。

図4 送信ユニットと受信ユニットでの映像信号の流れ

まず送信ユニットでは、パソコンから出力した映像信号(HDMI信号)をコンバータにおいてパラレル信号に、そして「THC63LVDM83D」においてLVDS信号に変換する。その後、シリアライザIC「THCV333-Q」でV-by-One HS II信号に変換してから、ミリ波通信モジュール「SAM3」を介して受信ユニットへと無線伝送する。

一方、受信ユニットでは送信ユニットとまったく逆の順番で映像信号(HDMI信号)に戻してディスプレイへと入力する。具体的には、ミリ波信号を受け取ったSAM3からV-by-One HS II信号を取り出し、デシリアライザIC「THCV334-Q」でLVDS信号に変換し、「THC63LVDF84C」においてパラレル信号に変えて、最後にコンバータで映像信号(HDMI信号)に戻す。

V-by-One HS IIの最大のメリットはその伝送方式にある。具体的に説明しよう。V-by-One HS IIではフォワードチャネル(送信回路から受回路へ)とバックチャネル(受信回路から送信回路へ)が用意されている。フォワードチャネルでは、映像信号とそれにパケットとして埋め込んだ制御信号を、一方でバックチャネルでは制御信号だけを送る。THCV333-QとTHCV334-Qでは、これら2つの信号を重畳して双方向/少配線で送ることと、分離して単方向/別配線で送ることのいずれかをレジスタ設定で選択できる。容易に単方向通信に設定できるため、無線伝送(光伝送)に適しているわけだ。実際に、今回のコンタクトレス・ディスプレイ・アダプタでは、ミリ波通信モジュールのSAM3を4個用意し、フォワードチャネルとバックチャネルをそれぞれ2個ずつ使って構成した。

ちなみに当社の既存技術は、映像信号には「V-by-One HS」を基盤にしたメインリンクを使用し、制御信号にはメインリンクとは別のサブリンクを使用するという2つの伝送チャネルで構成されていた。このうちメインリンクは単方向通信だが、サブリンクは双方向通信であるため、無線伝送(光伝送)に適していなかった。つまり今回は、V-by-One HS IIを採用したTHCV333-Q/THCV334-Qを採用することで、HDMIの無線伝送化を比較的容易に実現することを可能にした。

バックチャネルを有効に活用

ミリ波通信モジュールのSAM3は、韓国SENSORVIEWの製品である。その内部にはSTMicroelectronicsのミリ波通信トランシーバIC「ST60A2」のほか、SENSORVIEWが独自開発したパッチ・アンテナなどが収められている。

無線給電は、B&PLUSの無線給電モジュールを採用した。供給可能な電力は最大10Wである。なお、バックチャネルは、無線給電の送信コイルと受信コイルの間で電力のやり取りが確立したことを知らせる信号の伝送などに利用している。仮に、対向する受信コイルが存在しない場合、送信コイルから電力を送り続けると、大きな電力損失が発生してしまう。そこでこうした事態を防ぐために、受信ユニットからバックチャネルを介して信号が返ってこなければ無線給電を止めて電力損失や発熱を抑える。

以上

無線給電は、B&PLUSの無線給電モジュールを採用した。供給可能な電力は最大10Wである。なお、バックチャネルは、無線給電の送信コイルと受信コイルの間で電力のやり取りが確立したことを知らせる信号の伝送などに利用している。仮に、対向する受信コイルが存在しない場合、送信コイルから電力を送り続けると、大きな電力損失が発生してしまう。そこでこうした事態を防ぐために、受信ユニットからバックチャネルを介して信号が返ってこなければ無線給電を止めて電力損失や発熱を抑える。

以上